Hepatitis E: zoonosis emergente en países industrializados

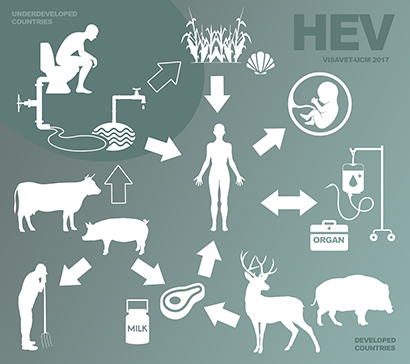

El virus de la hepatitis E (VHE) es el principal causante de hepatitis aguda de origen vírico en humanos. En zonas endémicas las epidemias se producen, fundamentalmente, por el consumo de agua contaminada mientras que en países desarrollados se dan casos ocasionales relacionados, principalmente, con los animales considerándose actualmente la hepatitis E una zoonosis emergente. Además del cerdo, algunas especies de animales salvajes como jabalíes y cérvidos son hospedadoras de este virus. En estas zonas el origen de la infección en humanos parece ser el contacto con animales infectados y el consumo de hígado y carne (principalmente crudos o poco cocinados) de los mismos.

El VHE es un virus ARN que, actualmente, no es fácilmente cultivable por lo que la mayoría de las técnicas diagnósticas detectan la presencia de material genético del mismo pero no indican si el virus es viable (si es infectivo). Existen 4 genotipos principales, siendo el genotipo 3 el más relevante epidemiológicamente en Europa que es compartido entre el hombre y los animales (principalmente el cerdo).

En el hombre el VHE causa una infección que puede cursar de forma benigna, aguda o autolimitante. Sin embargo, se han descrito algunos casos de hepatitis crónica sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y, entre ellos, en los receptores de trasplantes de órganos. Aunque la enfermedad generalmente presenta una baja mortalidad (0,2-3%) puede llegar a ser extremadamente grave en mujeres gestantes (genotipo 1).

El diagnóstico se realiza mediante técnicas serológicas, básicamente ELISAs con las que es posible detectar tanto IgGs como IgMs y técnicas de biología molecular, principalmente PCRs en tiempo real que detectan ARN del VHE en diferentes muestras (heces, sangre, hígado, etc.) y son altamente sensibles y específicas.

No existe tratamiento específico frente a la Hepatitis E. Generalmente se resuelve de manera natural, excepto en ocasiones concretas en las que son necesarios antivirales, inmunosupresores u otros medicamentos. Actualmente sólo hay disponible una vacuna recombinante aprobada en China.

Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria cabe destacar que se han descrito casos de enfermedad por consumo de carne de cerdo, hígado y sus derivados (salchichas, patés, etc.) y, en menor medida, de animales de caza. También se ha descrito la presencia del VHE en moluscos y en leche de vaca (incluso sometida a tratamientos de pasteurización), aunque hasta la fecha no se han referido casos clínicos en humanos asociados a productos lácteos.

Son muy pocos los estudios llevado a cabo en relación a cómo afectan los distintos métodos de procesado de alimento (temperatura, salazón, pH, etc.) a la supervivencia del VHE en productos derivados del cerdo. El VHE es muy estable a elevadas temperaturas. Así, puede permanecer viable a una temperatura de 56ªC durante 1 hora. Para inactivar el VHE totalmente en hígado de cerdo, es necesario alcanzar una temperatura central de 71ºC durante 20 minutos aunque no se ha realizado este tipo de análisis en otras matrices, siendo muy necesario hacerlo ya que la composición de la misma (ej: contenido en grasa) puede proteger al virus del tratamiento térmico. La congelación no afecta al virus, habiéndose demostrado estable tras más de 10 años en muestras fecales y después de diversos procesos de congelación/descongelación, confirmando la gran estabilidad del virus. El VHE es, además, bastante resistente a pHs ácidos.

Preguntas frecuentes

¿Qué produce en el ser humano? ¿Cómo puede contagiarse?

Las vías de transmisión son, básicamente fecal-oral, por contaminación de suministros de agua (mayoría de los casos en países en desarrollo) y a través de alimentos contaminados, principalmente crudos o poco cocinados (mayoría de los casos en países industrializados). También se han descrito casos por transfusiones, trasplantes y vía materno-fetal.

La gran mayoría de las infecciones por VHE son subclínicas y autolimitadas. Puede causar hepatitis grave crónica en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con enfermedad hepática previa o embarazadas, llegando incluso a producir cirrosis y fallos hepáticos fulminantes.

¿Quién es personal de riesgo?

Personal en contacto con ganado porcino y fauna salvaje (veterinarios, matarifes, trabajadores de granjas de cerdos, cazadores, etc.).

Población susceptible de padecer enfermedad grave: inmunodeprimidos, mujeres gestantes, personas con problemas hepáticos.

¿Qué alimentos pueden considerarse de mayor riesgo?

Embutidos y productos que contengan hígado y sangre, principalmente, y carne que no se hayan sometido a tratamiento térmico adecuado.

¿Qué tratamientos térmicos se requieren para asegurar la destrucción del virus?

Es necesaria una temperatura mínima central de 71ºC durante 20 minutos para inactivar el VHE totalmente en productos cárnicos. Por encima de los 80ºC la inactivación es variable, siendo dependiente de la cantidad de virus presente en la muestra y del tiempo de calentamiento, deduciéndose que tratamientos de calor cortos, aunque sea a temperaturas elevadas pueden no ser suficientes para inactivar el virus.

En productos lácteos hay que tener en cuenta que la pasteurización no asegura la destrucción del VHE.

¿Puede la congelación inactivar el VHE?

La congelación no afecta a la viabilidad del virus.

¿Qué condiciones físico-químicas (aw, pH, etc.) impiden la supervivencia del virus?

Existen pocos estudios y no han sido realizados de forma estandarizada. La mayoría han sido realizados en modelos in vitro. No se conoce el efecto en distintos productos.

Se sabe que el VHE es relativamente resistente a condiciones de pH ácido (incluso pH <3).

¿Qué recomendaciones debería hacerse para que el cocinado de carnes y despojos elimine este riesgo?

Cocinado intenso (al menos 20 minutos a 71ºC) y evitar la contaminación cruzada con otros productos y materiales (sangre o materiales contaminados como cuchillos, por ejemplo, ya que está demostrada la supervivencia del virus en superficies y material). Establecer buenas prácticas de higiene.

¿Qué acciones deberían iniciarse en la cadena cárnica para minimizar este problema?

La contaminación por VHE en alimentos puede provenir desde la producción primaria, pasando por el sacrificio y procesado de alimentos (mediante el agua contaminada utilizada en el procesado, por ejemplo). Por lo tanto, deberían tomarse medidas en todas las fases de producción. Se deben extremar las buenas prácticas de higiene a lo largo de toda la cadena alimentaria. Además, se deben realizar campañas de concienciación sobre el VHE dirigidas a la población en general y, especialmente, a los grupos de riesgo.

La investigación sobre el VHE es fundamental ya que son muchos los aspectos desconocidos sobre la epidemiología de la VHE, principalmente:

- Determinar la verdadera prevalencia del VHE desde la granja al producto final mediante técnicas diagnósticas sensibles y específicas.

- Establecer un sistema de cultivo celular que permita obtener grandes cantidades de virus. Este aspecto fundamental facilitará la realización de estudios de patogenia y el desarrollo de vacunas y sistemas de diagnóstico adecuados.

- Establecer un modelo animal experimental para poder llevar a cabo estudios de infectividad y desarrollar vacunas.

- Comprobar la supervivencia del virus en el medio ambiente (agua, materiales, estiércol, etc.).

- Determinar todos los productos de riesgo y tratamientos que puedan inactivar al virus (altas presiones, tratamientos térmicos, curado, etc.).

Para más información puede dirigirse a:

Servicio de Zoonosis Emergentes, de Baja Prevalencia y Agresivos Biológicos

Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET)

Universidad Complutense

Tel.: (+34) 913944096

ned@visavet.ucm.es

Bibliografía

- Barnaud et al. 2012. Thermal Inactivation of Infectious Hepatitis E Virus in Experimentally Contaminated Food. Appl Environ Microbiol. 78(15):5153-5159.

- Berto et al. 2012. Prevalence and transmission of hepatitis E virus in domestic swine populations in different European countries. BMC Res Not. 5:190.

- Clemente-Casares et al. 2003. Hepatitis E Virus Epidemiology in Industrialized Countries. Emerg Infec Dis. 9(4):449-454.

- Di Bartolo et al. 2012. Hepatitis E Virus in Pork Production Chain in Czech Republic, Italy, and Spain, 2010. Emerg Infec Dis. 18(8).

- Diez-Valcarce et al. 2012. Occurrence of Human Enteric Viruses in Commercial Mussels at Retail Level in Three European Countries. Food Enviro Vir. 4(2):72-80.

- de Deus. Segalés. 2008. Epidemiological study of hepatitis E virus infection in European wild boars (Sus scrofa) in Spain . Vet Micro. 129(1-2):163-170.

- Emerson et al. 2005. Thermal Stability of Hepatitis E Virus. J Infec Dis. 192(5):930-933.

- Feagins et al. 2007. Detection and characterization of infectious Hepatitis E virus from commercial pig livers sold in local grocery stores in the USA. J Gen Vir. 88:912-917.

- Feagins et al. 2008. Inactivation of infectious hepatitis E virus present in commercial pig livers sold in local grocery stores in the United States. Int J Food Microbiol. 123(1-2):32-7.

- Huang et al. 2016. Excretion of infectious hepatitis E virus into milk in cows imposes high risks of zoonosis. Hepatology. 64(2)350-359.

- Intharasongkroh et al. 2016. Hepatitis E Virus in Pork and Variety Meats Sold in Fresh Markets. Food Envir Vir. 9(1):45-53.

- Jimenez de, Oya. 2007. Hepatitis E virus: zoonotic implications. Gastroenterol Hepatol. 30(7):408-18.

- Kukielka et al. 2015. Constant Hepatitis E Virus (HEV) Circulation in Wild Boar and Red Deer in Spain: An Increasing Concern Source of HEV Zoonotic Transmission. Trans Emerg Dis. 63(5):e360-e368.

- Lapa et al. 2015. Epidemiology of Hepatitis E Virus in European Countries. Int J Molec Sci. 16(10):25711-25743.

- Meng et al. 2011. From barnyard to food table: The omnipresence of hepatitis E virus and risk for zoonotic infection and food safety. Vir Res. 161(1):23-30.

- Pavio et al. 2010. Zoonotic hepatitis E: animal reservoirs and emerging risks. Vet Res. 43(6):41:46.

- Renou et al. 2014. Foodborne Transmission of Hepatitis E Virus from Raw Pork Liver Sausage, France. Emerg Infec Dis. 20(11):1945:1947.

- Riveiro-Barciela et al. 2012. Hepatitis E: Dimensión del problema en España. Gastro Hepat. 35(10):719-724.

- Rodríguez-Frias et al. 2012. Hepatitis E: virología molecular, epidemiología y patogénesis. Enf Inf Micro Clin. 30(10):624-634.

- Ruggeri et al. 2013. Zoonotic transmission of hepatitis E virus in industrialized countries. New Micro. 36:331-344.

- Said et al. 2014. Hepatitis E virus in England and Wales: indigenous infection is associated with the consumption of processed pork products. Epidem Infect. 142(7):1467-1475.

- Sridhar et al. 2015. Hepatitis E: A disease of reemerging importance. J Form Med Assoc. 114(8):681-690.

- Szabo et al. 2015. Detection of hepatitis E virus RNA in raw sausages and liver sausages from retail in Germany using an optimized method. Int J Food Microbiol. 215:149-56.

- Tamada et al. 2004. Consumption of wild boar linked to cases of hepatitis E. J Hepatology. 40(5):869-870.

- Tei et al. 2004. Consumption of uncooked deer meat as a risk factor for hepatitis E virus infection: An age- and sex-matched case-control study. J Med Virol. 74(1):67-70.

- Teo et al. 2010. Much meat, much malady: changing perceptions of the epidemiology of hepatitis E. Clin Micro Inf. 16(1):24-32.

- Yugo. 2013. Hepatitis E Virus: Foodborne, Waterborne and Zoonotic Transmission. Int J Environ Res Pub Health. 10(10):4507-4533.